遺産分割協議書とは

1-1.

法的に作成義務はないが、遺産分割に必要な書類 遺言書がない場合、相続人たちは遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。その協議で合意した結果をまとめた書類が、「遺産分割協議書」です。誰がどの財産を相続するか、ということが細かく書かれています。 法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと、後々になって「合意していない」「言った、言わない」というもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。 また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞ってしまいます。相続財産が亡くなった方の名義のまま放置すれば、将来、大きなトラブルにつながる恐れがあります。遺言書がない場合、相続する際には必ず作成したほうがよいでしょう。

1-2.

相続開始から遺産分割協議書作成までの流れ 相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでを簡単にまとめると、次のような流れになります。 被相続人が死亡(相続開始) ↓ 相続人調査と相続財産調査をする ↓ 遺産分割協議を行う ↓ 遺産分割協議書を作成する なお、遺産分割は相続人調査などを始め、多くの手続きが待ち構えています。トラブルが予想されるとなおさらです。不安を感じる方は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

1-3.

遺産分割協議書はいつまでに作成すべきか 遺産分割協議書の作成に期限はありません。ただ相続税の申告期限が「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」と定められています。 相続税の申告期限までに遺産分割協議ができていないと相続税が上がってしまう可能性があります。そこで、遅くとも相続税の申告期限までには遺産分割協議ができているのが望ましいでしょう。相続税の申告がある人は、相続開始から8~10か月程度を目処に遺産分割協議書の作成を進められると安心といえます。

遺産分割協議書を自分で書くポイント

遺産分割協議書の書き方に法的な決まりはありません。とはいえ、内容に不備があれば、協議書が無効とされ、相続手続きが進まない原因になりえますので、書き方のポイントを押さえておくことは大切です

2-1.

パソコンを使ってもかまわない 遺産分割協議書に決まった様式はありません。パソコンでも手書きでもかまいません。利用する用紙やペンなども自由です。パソコンを使える方なら、A4サイズの紙を使ってパソコンで作成すると良いでしょう。

2-2.

作成日付を入れる 遺産分割協議書を作成した日付を書き入れましょう。

2-3.

相続人を明らかにする 遺産分割協議書をつくる際、「誰が相続するのか」を明確に記載する必要があります。ひな形のように「妻 朝日和子」、「長男 朝日一郎」など、きちんと続柄や氏名を書いて特定しましょう。なお、署名は手書きが望ましいですが、パソコンによる印字でも問題ありません。

2-4.

亡くなった人(被相続人)の情報も記載 誰が相続人かだけでなく、「誰が財産を残したのか」という情報も必要です。名前、逝去日、最後の住所、本籍地などを記載しましょう。

2-5.

誰がどの財産を相続するのか明確にする 遺産分割協議書では「誰がどの財産を取得するか」を明らかにせねばなりません。そのためには「遺産の特定」が非常に重要です。遺産が正しく特定されなければ、遺産分割協議書が意味のないものになってしまいます。 遺産の特定方法は、財産の種類によって異なるのでみてみましょう。 ■預貯金 銀行名、支店名、口座番号、名義人の名前を書いて特定します。 ■不動産 「自宅」のようなあいまいな表記ではなく、登記簿謄本通りに書きましょう。そうでないと、相続登記(相続した不動産の名義変更)の手続きを行う際に法務局が受理してくれません。 土地なら所在地、地番と土地の種類、地積を書きます。建物の場合には所在地、家屋番号、建物の構造、面積を書きます。 不動産全部事項証明書の「表題部」をそのまま書き写しましょう。細かい数字が多いので、間違えないように慎重に対応する必要があります。 ■株式 株式などの有価証券については、預けている証券会社名、発行会社名、株式数によって特定します。 ■債務や負債 プラスの財産だけでなく、負債のようなマイナスの財産についても記す必要があります。債権者、契約内容、債務残高について記載しましょう。

2-6.

生命保険金や死亡退職金は記載不要 生命保険金や死亡退職金は「受取人固有の財産」なので、遺産分割の対象になりません。従って、これらを受け取った人がいても遺産分割協議書に記載する必要はありません。

2-7.

後日判明した財産の取扱いも明らかにしておく 遺産分割協議を行う前にはしっかりと相続財産調査を行い、できるだけ漏れが無いように調べておくべきです。しかしどうしても発見できず、後から新たに財産が見つかるケースもあります。 そういった状況に備え、後から見つかった遺産をどのように取り扱うかも明らかにしておきましょう。たとえばこのひな形では「後から見つかった財産は妻朝日和子が相続する」とされています。このように書いておけば、後に遺産が見つかったときにその部分について遺産分割協議をやり直す必要がなく、スムーズに解決できます。

2-8.

相続人全員が実印で署名押印する 遺産分割協議書の作成者は「相続人全員」なので、全員による署名押印が必要です。押印する印鑑は「実印」を使いましょう。一人でも欠けると無効になるので注意しましょう。また必ず実印を使って押印すべきです。

2-9.

複数ページにわたる場合、契印する 遺産分割協議書が複数ページに及ぶ場合には、ページの間に契印をするとよいでしょう。契印も相続人全員が実印で行いましょう。遺産分割協議書が多くのページにわたる場合、押印箇所が少なくなるよう、袋とじで作成することをお勧めします。

2-10.

人数分を用意する 遺産分割協議書が完成したら、相続人が各自1通ずつ所持します。この協議書によって、各相続人が相続した財産の名義変更を行います。パソコンで作成した場合、人数分の部数を印刷しましょう。

遺産分割協議書の活用方法

遺産分割協議書が完成したら、それを使って名義変更などの相続手続きを進めます。

3-1.

相続税の申告 遺言書ではなく、遺産分割の結果にもとづいて税務署で相続税を申告する際、遺産分割協議書を添付しなければなりません。

3-2.

不動産の名義変更 不動産を相続する人は、法務局で「相続登記(名義変更)」をしなければなりません。その際に遺産分割協議書が必要です。その他、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての原戸籍 戸籍謄本類、住民票の除票除籍 相続人の住民票や相続人全員分の印鑑登録証明書などの必要書類も集めてから登記申請しましょう。 手間を省きたい方や自分でうまく進める自信がない方は、遺産分割協議書を「司法書士」に預けて相続登記を依頼するようお勧めします。 また相続登記申請時に法務局で「法定相続情報証明書」を発行してもらっておくと、預貯金や株式の名義変更の際に使えて便利です。不動産の名義変更の際、一緒に相続人関係図(家系図)を提出して、引換えに法定相続情報証明書を発行してもらいましょう。

3-3.

預貯金の名義変更、解約払戻し 預貯金を相続した人は預貯金の名義変更あるいは解約払い戻しを行います。 預け先の金融機関に遺産分割協議書を持参して、名義変更や解約払い戻しの申請書を書いて提出しましょう。 書式や必要書類は金融機関によっても異なるので、各金融機関に問い合わせながら手続きを進めます。

3-4.

株式の名義変更 株式を相続した人は、遺産分割協議書を使って株式の名義変更を行いましょう。まずは相続人名義の証券口座を開設し、そこに名義変更した株式を預け入れます。証券会社ごとの申請書や必要書類があるので担当者に問い合わせながら手続きを進めましょう。 非上場株式の場合には株式発行会社へ問い合わせをして必要書類を集め、名義変更しましょう。

3-5.

車の名義変更 車の名義変更は、管轄の「運輸支局」で行います。必要書類を揃えて名義変更を申請しましょう。軽自動車の場合には、軽自動車検査協会が窓口となり、一般の車両と異なるので間違えないように注意してください。

遺品整理のプロが提供する安心のサービス

家財処理のプロフェッショナル

お引越しや住み替えに伴い不要になった家財を整理することは、大変な労力を必要とします。

当社は、豊富な経験を持つ専門家が家財整理をお手伝いし、スムーズな生活の再構築を支援いたします。

遺品整理の重要性とは

専門的なサービス内容

遺品整理

故人の遺品を丁寧に整理し、家族に寄り添った対応を心掛けています。

家財整理

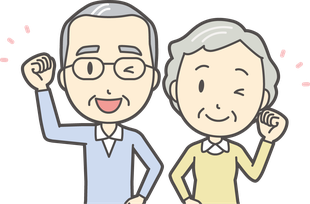

家財道具、家具や電化【家電】製品などの買取り、貴重品の整理、買取まで、すべてお任せください。

お家にある物すべてが買取り対象です。 再販可能な商品は買取り又は無料引取りで対応いたします。

遺品処理

不用品ゴミ、粗大ごみの廃棄や処理、処分 再生リサイクルを環境に配慮しながら行います。

遺品買取

貴重品や趣味品、再利用可能な品物はなんでも買取も無料引取りも行います。

リサイクルショップ直営なので適正価格での買取りが出来ます。買取品目

空家整理

長期間放置された空き家の整理、片付け、家屋解体、リフォーム、ごみ屋敷も迅速に対応いたします。

遺品供養

故人への尊厳を守り、心を込めて供養も実施いたします。

お仏壇、位牌、仏具などのお焚き上げ供養、魂抜き、廃棄、処理、処分 承ります。

市民・公営斎場/火葬場併設の式場利用で費用を抑えたお別れ

直葬(ちょくそう)とは、通夜や告別式などの儀式を省略し、病院や施設から直接火葬場へご遺体を搬送して火葬のみを行う葬儀形式です。家族や親族など、ごく親しい人のみで見送ることが多く、近年、葬儀の簡略化を希望する人が増えるにつれて、選ばれるケースが増えています。千葉県市民公営斎場 葬儀場

実家じまいはいつ行うべき?

実家じまい【実家整理】を行うタイミングは、主に以下の3つに分類されます。

①「相続」が発生して実家が空き家になった。

②親が「施設」に入って実家が空き家になった。

③空き家にしていた実家の維持管理が「負担」になった。

ビッグワングループがすべて対応させて頂きます

遺族の方々のお気持ちに寄り添いながら、誠実なサービスを提供し続けることが私たちの使命です。

信頼のある遺品整理業者の支援員として、業界全体の品質向上を目指します。

当社のご依頼の多くは公共機関【区役所、市役所、出張所広告】福祉施設、リピーター様からのご依頼です。

一件一件のご依頼に誠心誠意対応し信頼と実績を積み重ねています。

1.

【安心】

専門スタッフが、真心こめて対応

「何から手をつけていいか分からない」

「大切なものまで処分されないか心配」

そんなご不安は不要です

専門スタッフが、故人様とご遺族様の想いを尊重し、一つひとつ丁寧に仕分け・整理いたします

プライバシー保護も徹底し、ご希望に応じてご供養のお手伝いも可能です

3.

【低価格】お客様のご負担を軽減する適正価格でご提供

「費用が高そう…」というご心配はございませんか?

私たちは、徹底したコスト削減と効率的な作業により、お客様にご納得いただける安心価格を実現しています

追加料金は一切なし

無料でお見積もりいたしますので、まずは他社様と比較してみてください

ご予算に合わせた最適なプランをご提案させていただきます

遺品整理で最も多い

ご依頼内容 ベスト6

リサイクルショップ運営

買取りサービス

他社で断られた商品でも

再販可能な商品は なんでも引取りできます

買取できない商品は無料引取り 有料回収 で対応

高価買取はもちろんですが無料引取りも力を入れています

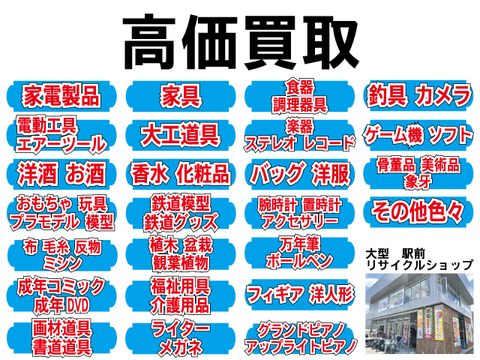

不用品回収引取り

遺品処理サービス

故人宅不用品のお片付け

家財道具一式の買取りから粗大ごみの処理処分まで

まとめて回収できます

遺品整理の経験豊富な支援員が対応致します

すべてお任せ下さい

お部屋 お庭の不用品 サッパリ綺麗に片付け致します

すべて込みの価格でご提示

基本料、作業代、車両代、人件費、回収費用、他費用全て

コミコミ価格で安心

遺品整理相談の流れ

- ご相談: お電話、LINE、メールにてご相談ください。

- 現地調査: 専門スタッフが現地を訪問し、見積もりを作成いたします。

- 作業開始: お客様のご希望に沿って作業を行います。

- 完了報告: 作業が完了次第、詳細な報告をいたします。

遺品整理24年の

信頼と実績

住まいの助っ人

ビッグワン

グループ総合受付

047-401-2625

営業時間

9:30~19:00

定休日

年中無休 (臨時休業有)

店内でバリバリ活躍中!

令和06年11月取得

障害者職業生活相談員

令和06年09月取得

ジョブコーチ

令和07年01月表彰

船橋市障害者雇用優良事業所

ふなばしあったかんぱにー

〒274-0812

千葉県船橋市三咲5-32-3

TEL : 047-401-2625

運営元 株式会社東照

出張対応地域

船橋市をはじめ、東京都、千葉県の皆様に安心してご利用いただけるサービスを提供しています。

遺品整理業者として豊富な実績を背景に、安心と信頼をお届けします。

各地域での遺品整理のご相談は、お気軽にお問合せください。